Treibhausgasemissionen im Gesundheitssektor

Der Gesundheitssektor spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um das Wohlergehen der Bevölkerung geht, er ist jedoch auch ein bedeutender Verursacher von Treibhausgasemissionen. In Deutschland entfallen 5,2 % der gesamten nationalen CO₂-Emissionen auf den Gesundheitsbereich (144, 145). Bei den Emissionen lassen sich grob zwei Arten unterscheiden:

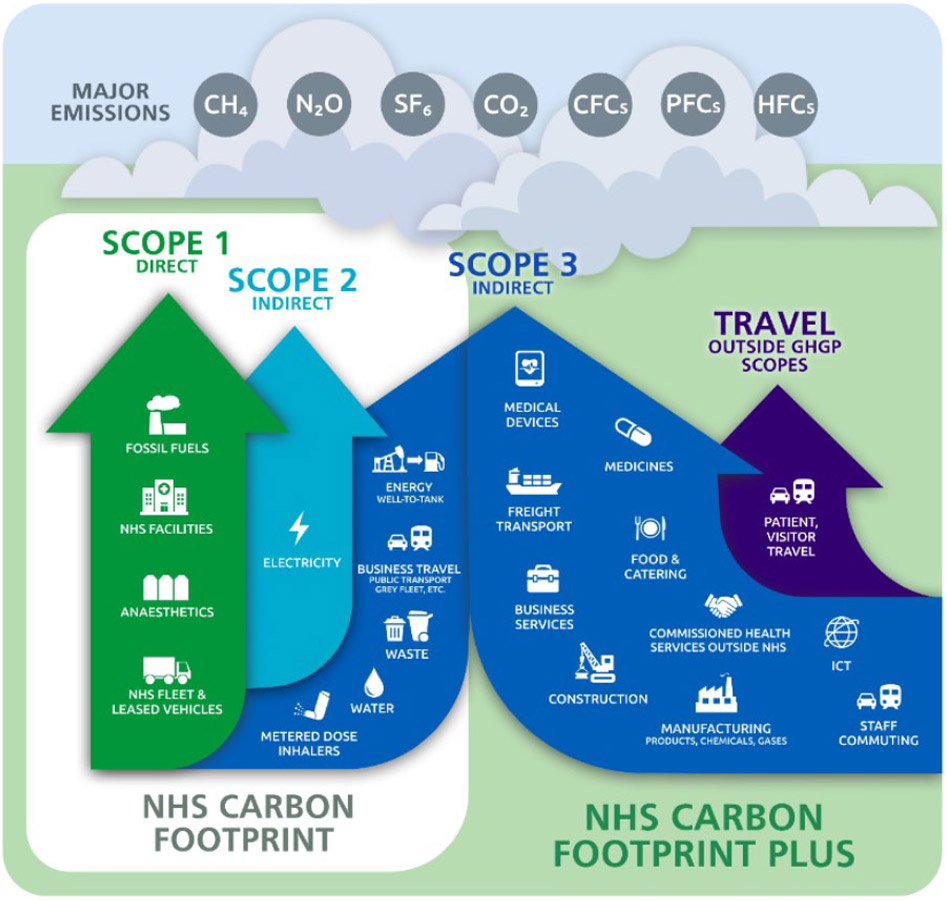

- Direkte Emissionen (Scope 1) entstehen aus Quellen, die direkt von dem Unternehmen/der Organisation kontrolliert werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Emissionen von Fahrzeugen oder Maschinen, die fossile Brennstoffe verbrauchen, um Heizungen, die mit Öl oder Gas betrieben werden, oder um Emissionen aus industriellen Prozessen oder chemischen Reaktionen (z. B. Narkosegase).

- Indirekte Emissionen entstehen indirekt durch den Verbrauch von eingekaufter Energie (z. B. Strom) (Scope 2) oder entlang von Wertschöpfungsketten (z. B. Produktion von Medikamenten oder medizinischen Verbrauchsmaterialien) (Scope 3). Diese Art von Emissionen ist durch Verbraucherinnen und Verbraucher bzw. Endnutzerinnen und Endnutzer nur sehr schwer zu kontrollieren bzw. zu reduzieren

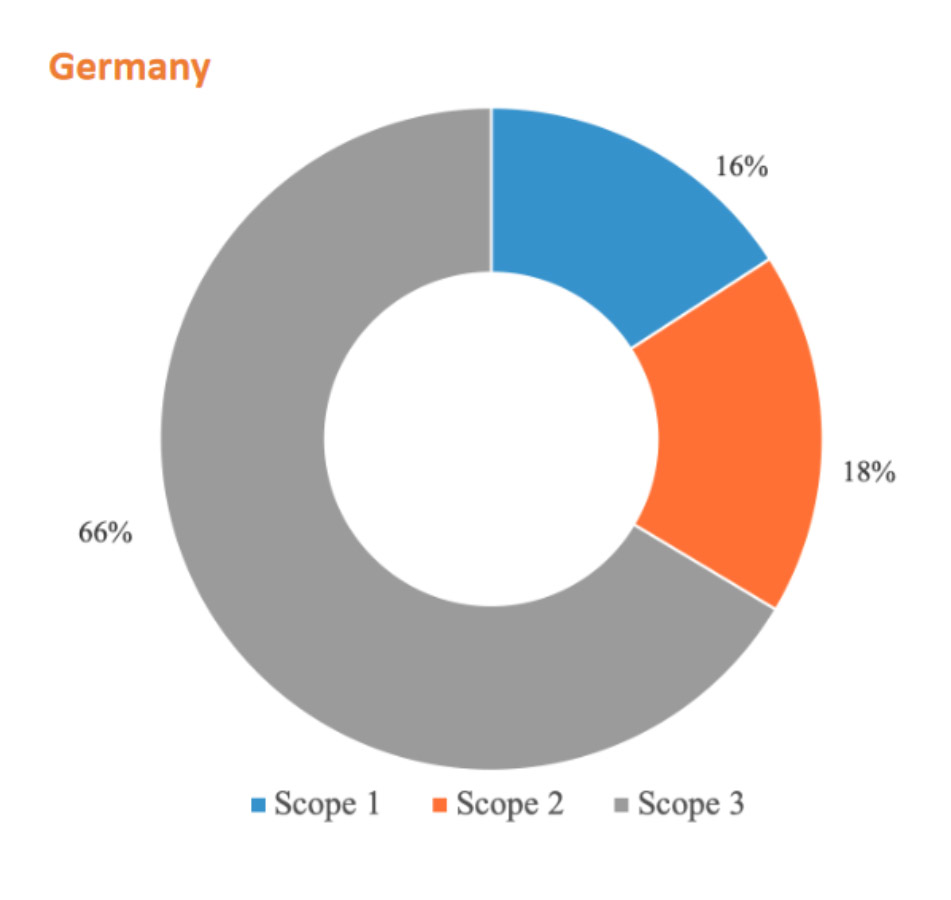

Die Verteilung der Emissionen im deutschen Gesundheitssystem zeigen, dass ungefähr 85% indirekte Emissionen sind (Scope 2 und Scope 3) und nur 16 % aus direkten Quellen stammen (146).

Der britische NHS hat 2020 die umfassende Strategie „Delivering a Net Zero NHS“ (31) veröffentlicht, um bis 2040 ein Netto-Null-Emissionssystem im Gesundheitssektor zu erreichen. Netto-Null bedeutet, dass die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase (wie CO₂) kompensiert oder aus der Atmosphäre entfernt wird. Es gibt dabei zwei wichtige Unterziele:

- Die direkten Emissionen (z. B. Energieverbrauch in Gebäuden, Fuhrpark etc.) sollen bis 2040 auf Netto-Null gesenkt werden

- Die indirekten Emissionen (Lieferkette, Medikamentenherstellung) sollen bis 2045 Netto-Null erreicht haben

Beim 128. Deutsche Ärztetag wurde ebenfalls entschlossenere Schritte hin zu einem klimaneutralen Gesundheitswesen gefordert. Klimaneutralität müsse bei sämtlichen Reformen und Umstrukturierungen im Gesundheitswesen systematisch berücksichtigt werden und in allen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens soll die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks verankert werden (19)

Treibhausgasemissionen in der Hausarztpraxis

Es gibt bisher keine Studien, die den CO2-Fußabdruck einer hausärztlichen Praxis in Deutschland quantifizieren. Studien aus der Schweiz (33) und Frankreich (9) schätzen die Gesamtemissionen einer Hausarztpraxis auf 30 bis 40 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e) pro Jahr. Umgerechnet sind das 1,5 bis 5 kg CO2e pro Konsultation. Den größten Anteil an den Gesamtemissionen, den beiden Studien zufolge, verursacht der Transport von Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden zur Praxis. Den zweitgrößten Anteil verursachen medizinische Verbrauchsmaterialien mit 3 % bis 5 %. Allerdings muss hier einschränkend erwähnt werden, dass beide Studien die Medikamentenverordnungen nicht in die Berechnung einbezogen haben. Einer britischen Studie zufolge, haben aber die Verschreibung von Arzneimitteln bei weitem den größten Anteil am CO2-Fußabdruck (zusammen mit den medizin. Verbrauchsmaterialien 61 %), da viele Emissionen entlang der Wertschöpfungskette entstehen und dadurch nur indirekt beinflussbar sind (86). Daher sind wichtige Handlungsempfehlungen zu den Themen „rationale Pharmakotherapie“, „umweltfreundliche Verschreibung“ und „Überversorgung“ mitaufgenommen worden.

Der Alltag in einer Hausarztpraxis bietet zahlreiche Ansatzpunkte, um Emissionen zu reduzieren. Die Integration nachhaltiger Maßnahmen, wie beispielsweise rationale Pharmakotherapie oder der Einsatz umweltfreundlicher Materialien und digitaler Dokumentationssysteme, kann dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von Arztpraxen zu verringern. Nachhaltigkeit wird zunehmend auch in diesem Sektor zum wichtigen Thema, da sowohl Patientinnen und Patienten als auch medizinisches Personal von einer gesünderen Umwelt profitieren. Der Wandel hin zu einer klimabewussteren Praxisführung ist daher nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch zur langfristigen Gesundheitsförderung.

Was bedeutet klimaneutral (Netto-Null-Emissionen)?

Auf dem 125. Deutscher Ärztetag wurde folgendes Ziel formuliert: Bis 2030 soll das Gesundheitssystem klimaneutral werden! (12) Doch was bedeutet Klimaneutralität? Zum Verständnis sollen die folgenden Begriffe näher erklärt werden.

CO2-Fußabdruck:

Der CO2-Fußabdruck ist die Gesamtmenge der in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgasemissionen, die direkt oder indirekt durch menschliche Aktivitäten entstehen. Die Standardeinheit für den Fußabdruck ist die Maßeinheit Kohlendioxid-Äquivalente (CO2e).

Netto-Null bzw. klimaneutral:

Klimaneutralität bedeutet, dass menschliches Handeln das Klima nicht beeinflusst. Eine klimaneutrale Wirtschaft setzt also entweder keine klimaschädlichen Treibhausgase frei oder die Emissionen werden vollständig ausgeglichen.

Null-Emissionen/CO2-Neutralität:

Null-Emissionen bedeutet, dass Unternehmen bei der Herstellung, der Bereitstellung oder dem Arbeitsvorgang ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen keine CO2-Emissionen entstehen lassen. Dies muss für die gesamte Lieferkette einschließlich aller Rohstoffe, Logistik und Verpackung gelten. Beispiele für CO2-freie Produkte gibt es tatsächlich (noch) nicht.

Negativemissionen:

Um die globale Erwärmung auf unter 2 °C oder besser auf 1,5 °C zu begrenzen, muss ein Teil des ausgestoßenen CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Diese CO2-Entnahme wird auch als „negative Emissionen“ bezeichnet. Aufforstung ist beispielsweise eine erprobte Methode. Andere Methoden sind noch teuer und verbrauchen viel Energie.

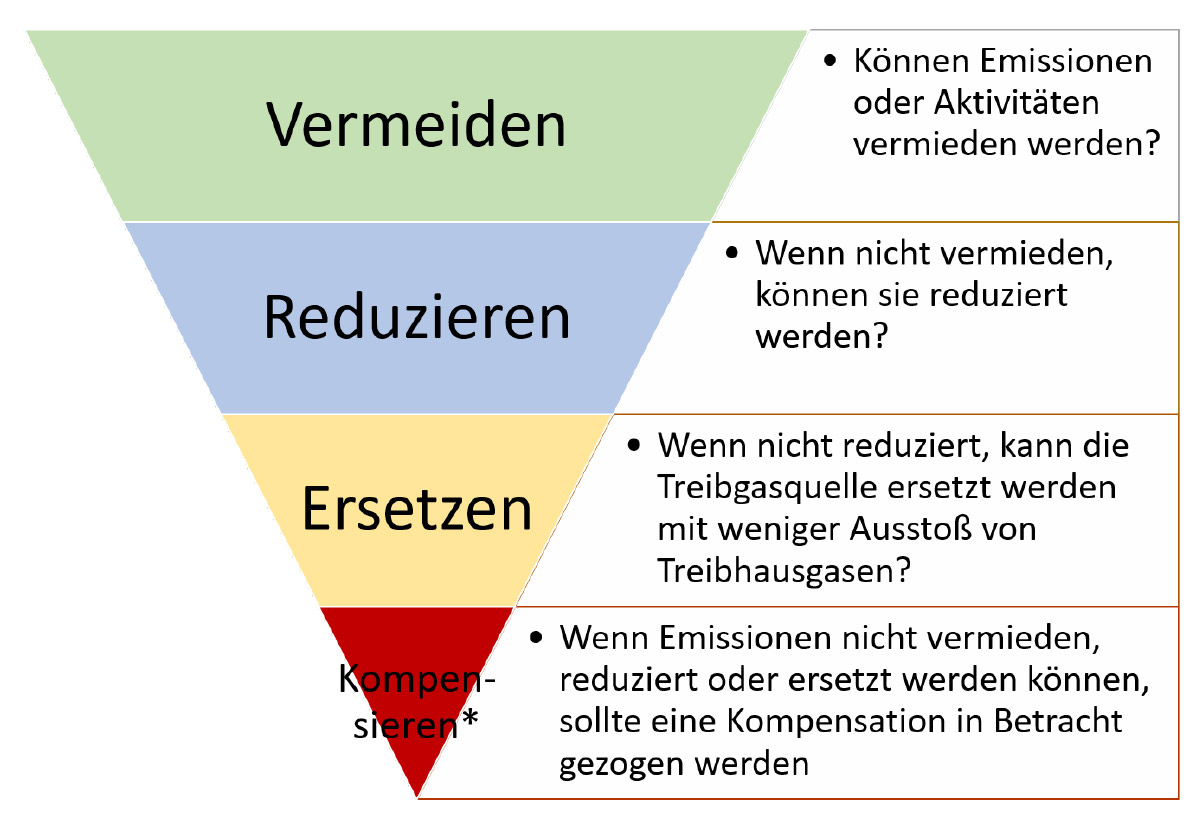

Um das Ziel eines klimaneutralen Gesundheitssystems bzw. einer klimaneutralen Hausarztpraxis zu erreichen, müssen die Emissionen zuerst quantifiziert werden, um dann so viele Emissionen wie möglich zu reduzieren. Die Verwendung einer CO2-Reduktionshierarchie kann dabei helfen.

Planetare Gesundheit/Co-Benefits

Das Konzept der planetaren Gesundheit betont die untrennbare Verbindung zwischen der Gesundheit des Menschen und der Gesundheit unseres Planeten. Es basiert auf der Erkenntnis, dass menschliche Gesundheit langfristig nur in einer gesunden Umwelt gewährleistet werden kann. Umweltprobleme wie der Klimawandel, der Verlust der Biodiversität und die Verschmutzung der Ökosysteme gefährden nicht nur die Natur, sondern auch die menschliche Gesundheit.

Die positiven Nebeneffekte, die durch Maßnahmen zur Förderung der planetaren Gesundheit entstehen, werden als Co-Benefits bezeichnet. Beispielsweise führt die Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht nur zu einem besseren Klimaschutz, sondern auch zu saubererer Luft, was das Risiko von Atemwegserkrankungen senkt. Ebenso trägt eine nachhaltige Ernährung mit weniger Fleischkonsum nicht nur zum Schutz der Umwelt bei, sondern verringert gleichzeitig das Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus.

Maßnahmen zur Förderung der planetaren Gesundheit bieten also doppelte Vorteile: Sie schützen sowohl die Umwelt als auch das Wohlbefinden der Menschen und tragen zu einer nachhaltigeren und gesünderen Zukunft bei.

Projektbeschreibung und Methodik

Das NaPra-Projekt besteht im Wesentlichen aus zwei Bausteinen: Der erste Baustein ist eine umfassende und systematische Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken zu nachhaltigen bzw. klimafreundlichen Empfehlungen im ambulanten Bereich. Die systematische Literaturrecherche wurde nach der Methodik eines Scoping Reviews durchgeführt. Es wurden insgesamt 7.272 Literaturquellen gescreent und eine Studienselektion durchgeführt. Final konnten 69 Studien eingeschlossen werden. Für die Datenextraktion wurden die aufgeführten Handlungsbereiche definiert und die Handlungsempfehlungen aus den 69 eingeschlossenen Studien extrahiert. Parallel wurden bei einer unsystematischen Literaturrecherche weitere 34 Quellen identifiziert.

Die recherchierten und extrahierten Handlungsempfehlungen wurden durch eine hausärztliche Fokusgruppe, bestehend aus Hausärztinnen und Medizinischen Fachangestellten, auf Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit im hausärztlichen Alltag evaluiert. Aus Zeitgründen wurde außerdem eine Online-Befragung zur Umsetzbarkeit und Relevanz der Handlungsempfehlungen durchgeführt. Als Ergebnis gibt es bei den (meisten) Handlungsempfehlungen eine Einschätzung der Umsetzbarkeit durch ein dreiteiliges Bewertungsschema (leicht, mittel, anspruchsvoll umsetzbar). Im Vorfeld wurde der Patientenbeirat des Forschungspraxisnetz Allgemeinmedizin Dresden/Frankfurt am Main (SaxoForn) mit einbezogen. Zusätzlich wurde – dort, wo es möglich war – das CO2-Einsparpotenzial der Handlungsempfehlung quantifiziert, um die Größe der Einsparung einschätzen zu können. Aufgrund fehlender Daten zur durchschnittlichen Größe der CO2-Emissionen von einer Hausarztpraxen in Deutschland wurde das CO2-Einsparpotential relativ - also auf die Einführung der Handlungsempfehlung im Vergleich zur Nicht-Einführung - bezogen

Der zweite Baustein des Projektes ist die Veröffentlichung der Handlungsempfehlungen auf einer kostenfreien und frei zugänglichen Webseite. Diese Webseite wurde durch das hausärztliche Praxisteam auf Usability getestet.